近日,我校生态环境与建筑工程学院工程软件重点实验室陈爱芳副研究员联合华北水利水电大学刘俊国教授团队和清华大学陈德亮院士团队等围绕“台风(也称热带气旋)降水及其水文效应”主题,在水文气候科学领域权威期刊《International Journal of Climatology》,《Geophysical Research Letters》和《Communications Earth & Environment》上连续发表3篇论文,系统报道了中南半岛来自不同洋盆的台风降水的时空特征和变化趋势(成果一),定量评估了台风降水对澜沧江—湄公河水文站点尺度洪峰流量的贡献和影响过程(成果二),并结合风险理论进一步揭示了台风降水和人口暴露对洪水风险的共同作用机理和在历史和未来情景下带来的区域洪水风险转移趋势(成果三)。

成果一:中南半岛台风降水趋势的空间变化分析

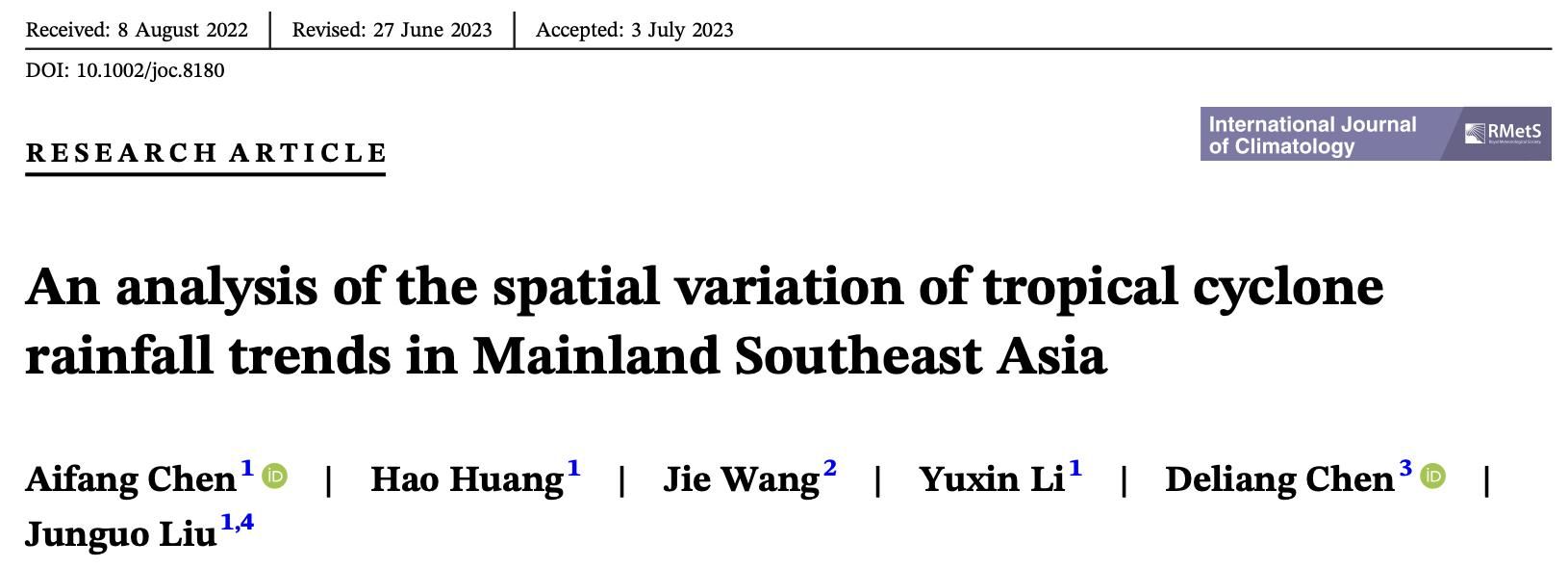

台风及其降水因其极端破坏性而日益受到关注。由于不同洋盆之间的台风特征和台风降水存在差异,对于来自多个洋盆的台风登陆区域,台风降水的变化较为复杂。因此,将台风降水及其特征与形成洋盆分离,可以为准确评估登陆区的台风降水提供更多支持。本研究以台风多发的东南亚地区为研究区域,探讨1983—2020年与台风特征相关的三个形成盆地的台风降水变化。就整个东南亚地区而言,总台风降水的年极端降水量贡献在局部地区高达47%。源自西北太平洋和南海的台风对研究区域总台风及其降水的年际变化的影响大于源自孟加拉湾的台风。研究区域东南部台风降水显著下降的趋势与源自西北太平洋的台风降水路径密度的减少有关。相比之下,研究区域东北部台风降水上升的趋势则主要受源自南海的台风降水强度增加的影响。此外,我们发现来自南海的台风产生的降水量高于来自西北太平洋和孟加拉湾的台风。台风的特征(例如总持续时间、数量、累积气旋能量和最大强度)与其源区台风变化率存在相关性。总持续时间的相关性最高,表明台风平移速度可能减缓。我们的研究结果有助于更深入地理解多源台风登陆区台风降水变化率的变化及其与气旋特征的关系,并为区域台风相关风险评估以及未来气候变化的缓解和适应措施提供支持。

图1:1983–2020年中南半岛登陆台风年降水的时空分布(a–c)及其对极端降水的贡献(d、e)和台风降水重心移动时间序列(f、g)。图c和图e中统计显著的趋势(p < 0.05)用•标记。**表示趋势通过了99%的显著性水平检验。

上述成果以“An analysis of the spatial variation of tropical cyclone rainfall trends in Mainland Southeast Asia”为题发表在International Journal of Climatology期刊上。论文第一作者为东莞理工学院工程软件重点实验室陈爱芳特聘副教授,通讯作者为华北水利水电大学刘俊国教授,南方科技大学为论文第一作者单位。论文共同作者还包括南方科技大学黄灏、李宇欣;兰州大学王杰博士;哥德堡大学陈德亮院士。

成果二:台风降水对澜沧江—湄公河径流量的影响

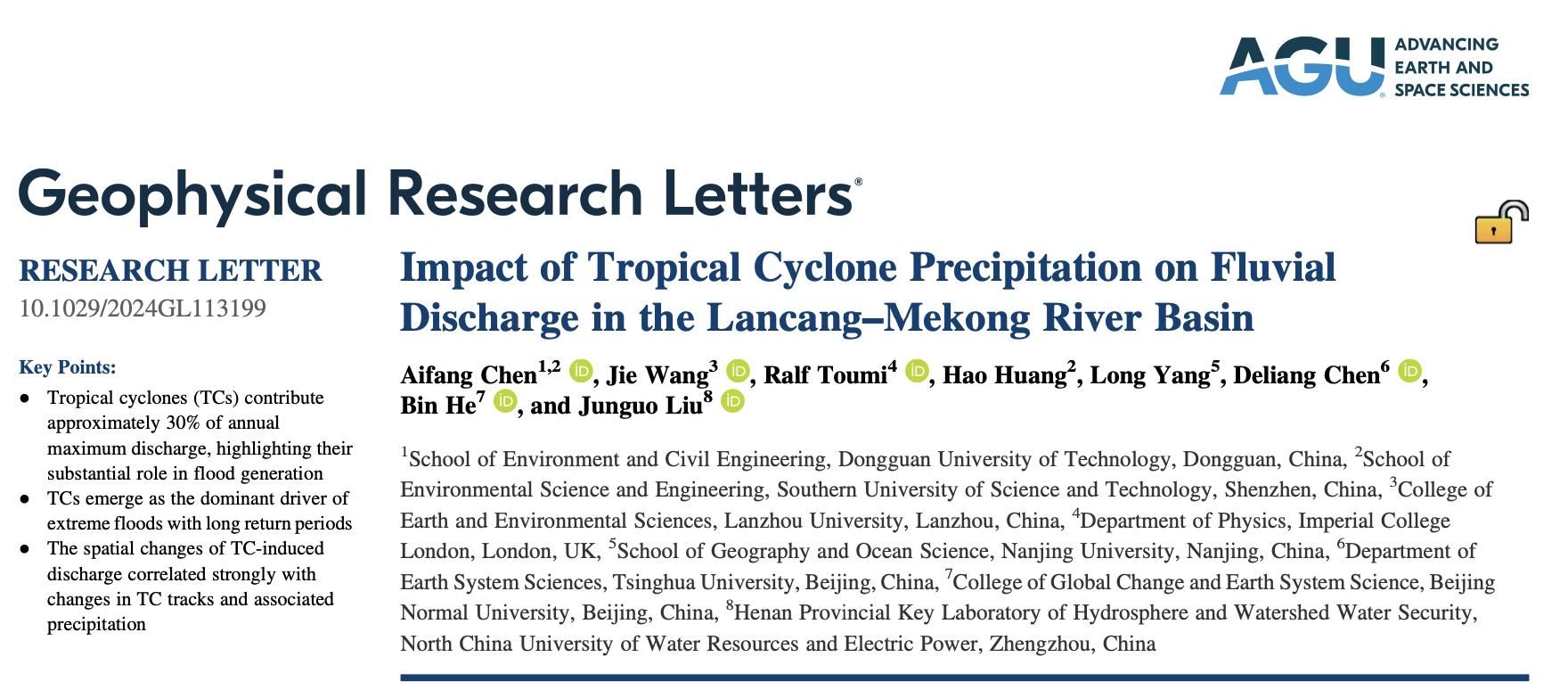

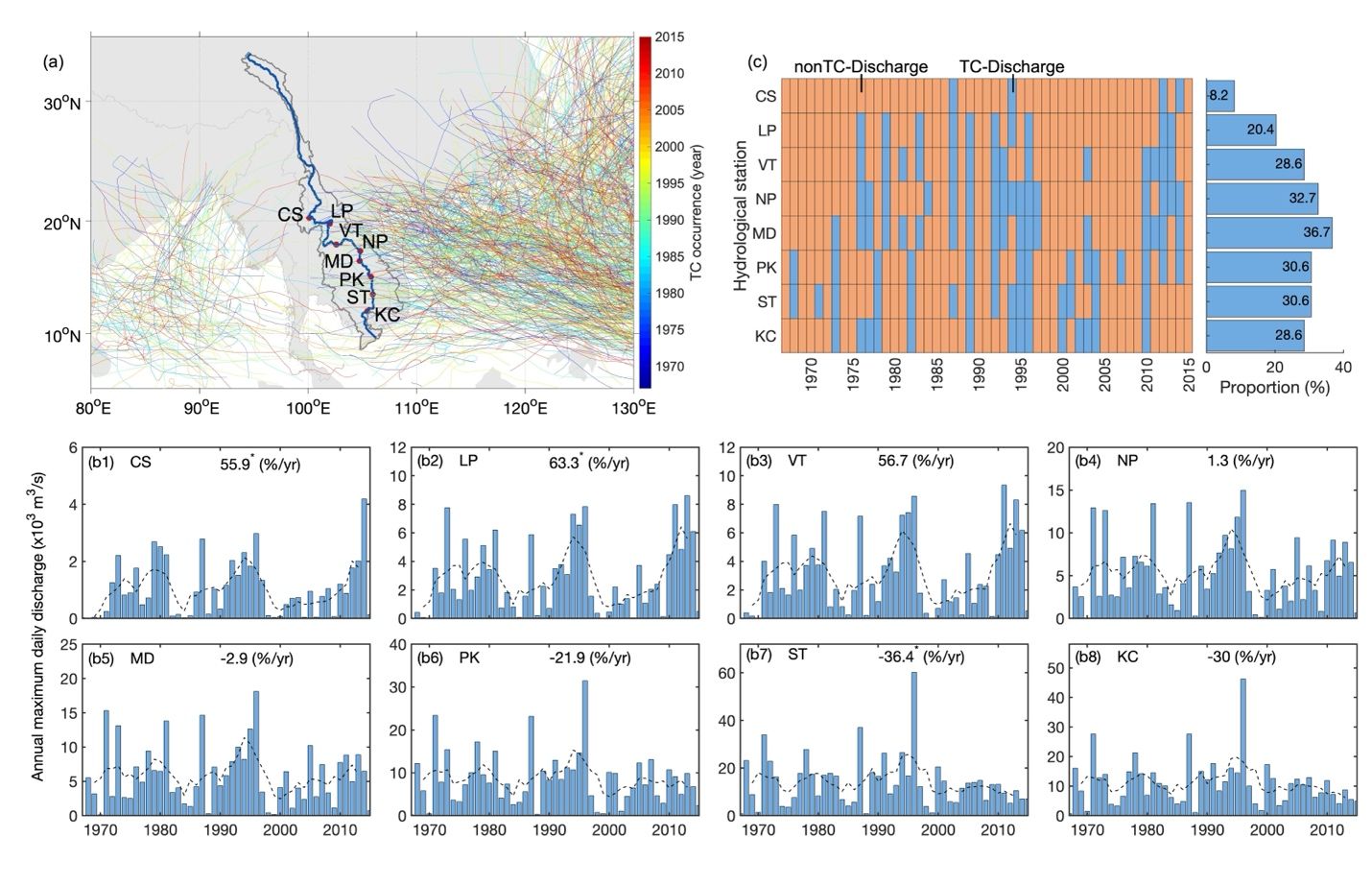

尽管关于洪水成因及其变化的研究文献不断增多,但是台风对区域洪水的影响量化研究仍旧不足。本研究利用广泛使用的可变渗透能力水文模型(Variable Infiltration Capacity [VIC]),在有或无包含台风降水的气候强迫驱动下,开展了澜沧江—湄公河流域台风降水的水文过程模拟,量化了1967年至2015年台风对澜沧江—湄公河流域河流径流量和年最大峰值的影响。结果表明,台风在河流大多数水文站点造成了30%以上的年最大洪峰流量。台风在下游产生的极端流量远高于上游,这主要归因于流域东部下游地区较高的台风降水和路径密度。此外,虽然上游站点的台风径流量呈现显著的增加趋势,但在此期间下游站点的台风径流量呈现下降趋势。对于强洪水事件,特别是上游超过50年一遇、下游超过200年一遇的洪事件,台风成为主要的洪灾驱动因素。我们的研究首次基于模型评估了该活跃台风登陆区台风引发的河流洪水,揭示了台风对洪灾风险的深远影响。

图2:1967–2015年澜沧江—湄公河干流八个水文站的年最大台风径流量。(a)台风路径和发生年份,(b)VIC模拟的各站年最大台风径流量,以及(c)与台风径流量相关的年最大峰值的年度分布和比例。在图b中,条形图为台风径流量的年时间序列,相应的虚线为五年移动平均值;年时间序列的时间趋势以黑色字体显示,星号表示高于90%显著性水平的趋势。在图c中,每个水平条右侧的百分比显示了每个站点该时期内与台风径流量相关的年最大峰值与径流量的比例。

上述成果以“Impact of tropical cyclone precipitation on fluvial discharge in the Lancang‒Mekong River Basin”为题发表在Geophysical Research Letters期刊上。论文第一作者为东莞理工学院工程软件重点实验室陈爱芳特聘副教授,通讯作者为华北水利水电大学刘俊国教授,东莞理工学院为论文第一作者单位。论文共同作者还包括兰州大学王杰博士;帝国理工学院Ralf Toumi教授;南方科技大学黄灏;南京大学杨龙教授;清华大学陈德亮院士;北京师范大学何斌教授。

成果三:台风和社会经济风险对澜沧江—湄公河流域洪水风险分布影响

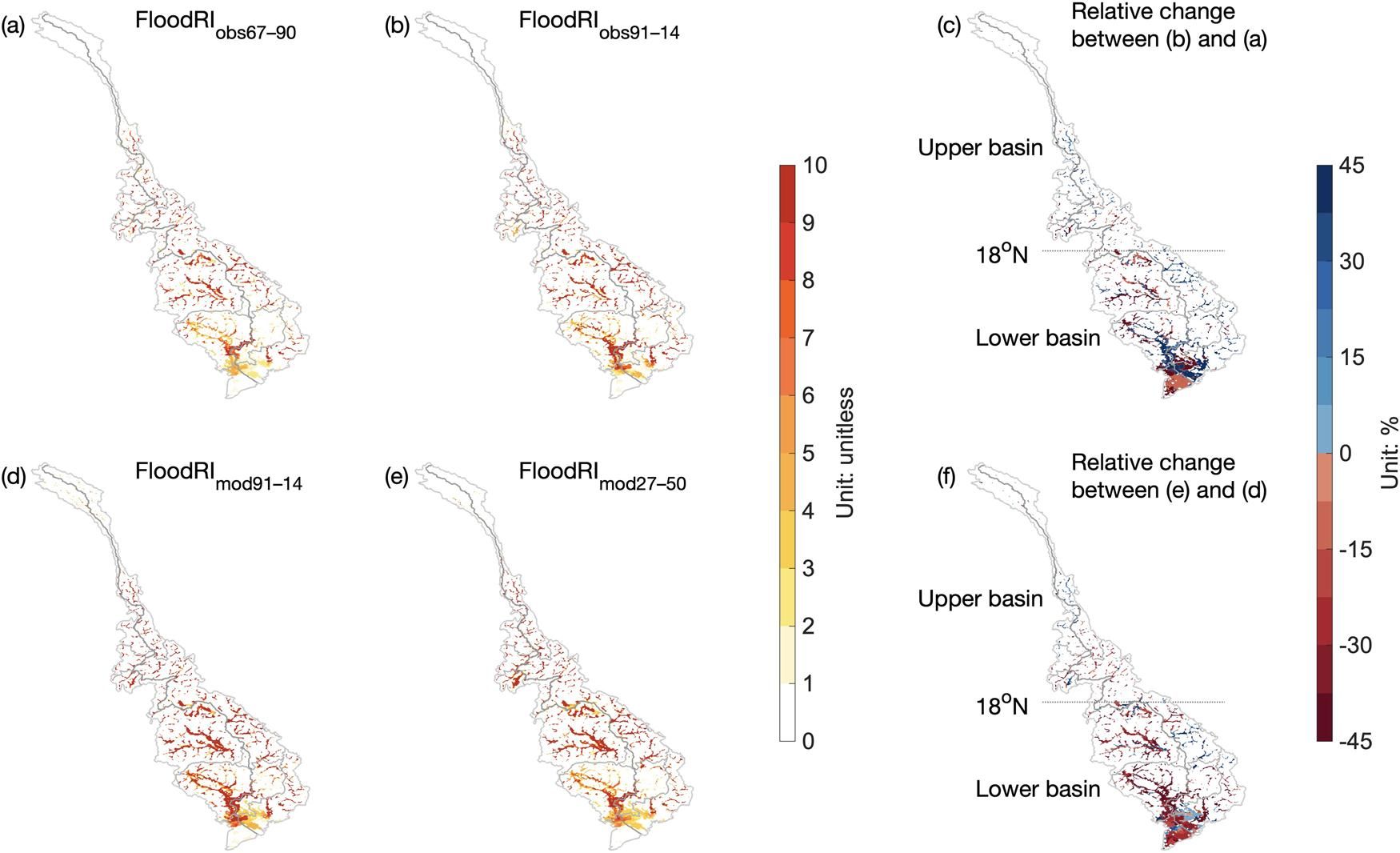

台风对洪水风险有很大影响,因此了解其活动如何与气候变化下的人口暴露相互作用至关重要。本文利用数值模型、历史观测数据和未来台风路径预测数据,研究了台风活动和易受台风影响的湄公河下游流域人口暴露状况导致的洪水风险区域变化。1967年至2014年,台风降水的变化导致下游东部流域和湄公河三角洲部分地区极端洪水泛滥呈上升趋势。由于台风发生频率和极端台风活动强度的变化,预计2027年至2050年期间,除下游西部流域外,这一趋势将持续下去。与历史时期相比,未来台风引发洪水泛滥风险较高的区域很可能从湄公河三角洲向下游东部流域转移。与台风引发的洪水淹没相比,洪水淹没风险指数变化的空间模式更为复杂,凸显了人口暴露在重塑风险中的重要作用。尽管如此,研究预测显示湄公河三角洲地区仍将是台风相关洪水风险的焦点。这些发现凸显了台风灾害与影响洪水风险的社会经济因素之间复杂的相互作用。鉴于人口结构的变化和防洪措施的不足,该地区迫切需要尽早制定计划,通过降低社会经济暴露来减轻未来的台风风险。

图3:澜沧江—湄公河流域洪水淹没风险指数(FloodRI)的空间分布及其在历史研究期和未来预测研究期之间的差异。

上述成果以“Impact of tropical cyclones and socioeconomic exposure on flood risk distribution in the Mekong Basin”为题发表在Communications Earth & Environment期刊上。论文第一作者为东莞理工学院工程软件重点实验室陈爱芳特聘副教授,通讯作者为华北水利水电大学刘俊国教授,东莞理工学院为论文第一作者单位。论文共同作者还包括密歇根州立大学Yadu Pokhrel教授;清华大学陈德亮院士;南方科技大学黄灏、王泓;华东师范大学戴志军教授;北京师范大学何斌教授;兰州大学王杰博士;东莞理工学院李家叶博士。

以上系列研究得到了国家自然科学基金UNEP-NSFC国际合作项目(42361144001)青年基金项目(42101041)和广东省城市生命线工程智慧防灾与应急技术重点实验室(2022年度)(2022B1212010016)等项目的支持。

相关论文及链接:

Chen, A., Huang, H., Wang, J., Li, Y., Chen, D., Liu, J. (2023). An analysis of the spatial variation of tropical cyclone rainfall trends in Mainland Southeast Asia. International Journal of Climatology, 43(13), 5912–5926. https://doi.org/10.1002/joc.8180

Chen, A., Wang, J., Toumi, R., Huang, H., Yang, L., Chen, D., He, B., Liu, J. (2025). Impact of tropical cyclone precipitation on fluvial discharge in the Lancang‒Mekong River Basin. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL113199. https://doi.org/10.1029/2024GL113199

Chen, A., Pokhrel, Y., Chen, D., Huang, H., Dai, Z., He, B., Wang, J., Li, J., Wang, H., Liu, J. (2024). Impact of tropical cyclones and socioeconomic exposure on flood risk distribution in the Mekong Basin. Communications Earth & Environment, 5, 704. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01868-9

撰稿:陈爱芳

一审:李春志 二审:高 峰 终审:兰善红